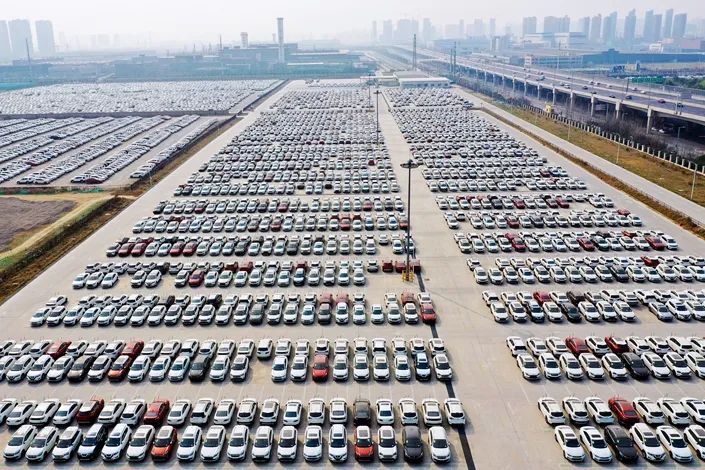

控制了新能源的“維生素”,中國汽車優勢更大嗎?

“Mustang Mach-E擁有標志性的美國汽車名稱。但在外表之下,這輛Mustang的51%成分是在中國制造的。”

來自美國政府報告的數字,揭示了一種焦慮情緒:當中國在新能源汽車市場規模維度一騎絕塵,整車銷量數字或許更深入人心;但更難追上的差距,是新能源汽車供應鏈維度的鴻溝,而這甚至關聯到汽車之外的諸多其他制造業領域。

“中國幾乎完全控制電池和磁鐵材料,對西方關鍵產業而言,形成了可能造成巨大破壞的供應鏈漏洞,因而車企們競相尋找替代方案。”

正因為從電池陰極、陽極到磁鐵,以及電池等關鍵電動汽車技術,都依賴于幾乎完全由中國生產商控制的生產過程,無論是汽車發源地歐洲、中國之外最大汽車市場美國,還是在亞洲曾經領跑汽車行業的日韓,在擴大新能源汽車生產規模時,都將面臨“被扼住咽喉”的風險。

新能源汽車產業鏈和關聯材料,并不局限于汽車本身,戰斗機軍工、智能手機消費電子、醫療保健機器和風力渦輪機等也都與之密切相關。

雖然電動汽車產量可能未達到之前預測的水平,而且中國仍控制著關鍵材料加工,但智能手機、筆記本電腦、計算機、服務器和儲能解決方案的龐大數量繼續推動對電子垃圾回收的總體需求。

這些電子垃圾中的大部分都包含敏感的健康或國家安全數據。美國目前缺乏安全回收全球最大庫存(政府、工業和消費者產生的數十億噸電子垃圾)的能力。據聯合國估計,目前全球產生的電子垃圾中只有20%至25%被收集起來進行回收。美國政府估計,該國只有約25%的電子垃圾被收集起來進行回收。其余大部分被填埋或焚燒。

廢舊電池和電池制造過程中產生的廢料是另一個關鍵礦物來源。中國境外回收鋰離子電池的能力正在增長,但增長速度不如預計的報廢電池供應量增長速度快。據《財富商業洞察》預測,到2032年,全球鋰電池回收市場預計將以每年近23% 的速度增長,達到232億美元。

總體而言,據 Benchmark Mineral Intelligence 稱,到 2040 年,報廢廢料可能占北美電池回收業務所有材料的73%,高于目前的37%。